シンオウ徒然道中記・1

トラブル・トラブル

車が一度ガクンッと前につんのめって止まった。反動で、車内にいた男二人は背中をしたたかにシートに打ちつけた。

近いうちに来るとは分かっていた衝撃。心の準備は出来ていたのに、実際に来てみると体も反射神経も無防備だった事を思い知る。

「はふっ」

運転席のブソンが、天井を仰いで大きく息を吐く。

「なんとか騙し騙し山越えするつもりだったが、やっぱダメだったな。しかし、こんなに早くエンストするとは思わなかった…」

「……だから、遠回りでもふもとに出た方がいいと言ったんです」

かすかに頬を膨らませ、助手席のバショウが不機嫌な声でつぶやいた。

バショウとブソンは、秘密結社ロケット団特務工作部に所属する工作員である。

任務のためにシンオウ地方に来ていた二人は、無事仕事を終わらせ、このまま車で山を越え港に出る予定だった。

カントー、ジョウトに拠点を置くロケット団は、北の大地シンオウには存在していない。今なら、なんの痕跡も残さずにこの地を離れる事が可能なのだ。

それなのに。

「エンジンの不調が分かっていながら山に入るなんて、自殺行為ですよ」

「ふもと回りは倍以上の時間がかかる。警察をまくには危険だと思うだろう」

「こんな山の中で立ち往生では、結局同じ事じゃありませんか」

伊達メガネの奥で、冷たいバショウの目が細くすぼまったまま相棒を見据える。

少なくとも、バショウはこの車での山越えには反対していた。彼は石橋を叩いて渡る性格だ。不安要素を極力省いた堅実な作戦を好む。

しかし、ブソンは真逆に位置する性格だった。ある程度危険な橋でも渡ってしまえばそれでいいという、「結果オーライ」な男なのである。

「とにかく、出来るところまではやってみるさ」

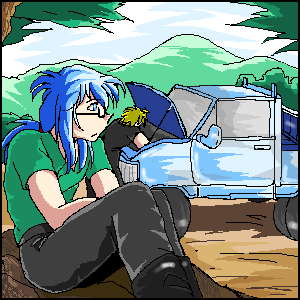

大柄な金髪男は車を降りるとボンネットを開け、そのガタイのよい上半身を突っ込んだ。

ブソンは、バショウが機械類に触れる事をひどく嫌う。バショウはいわゆる「機械オンチ」だった。

操作は出来るが修理が出来ない。それどころか、修理のつもりで壊した機器は数知れず。だから、今回もブソンが手伝いを望んでいない事は分かりきっていた。

車から離れ、エンジンルームに頭を入れるブソンの姿を眺めやる。まるで車に食われているみたいだ、と思った。

食われている…といえば。

「お腹がすきましたね…」

ため息混じりで、思いついたままの言葉を口にする。

任務に集中していたため、食事やそれに準ずる行為をすっかり忘れていた。食べたのはいつだろう。今はもう昼すぎだが、何かを口にしたのは空が暗かった頃と記憶している。

その時、ブソンが大声で言った。

「こりゃぁダメだ! 車は置いていくしかねぇ! 街まで歩くぞ、バショウ!」

街まで歩く? ここは峠で、しかも街までは相当に離れた山道だ。人目を避けるためにわざわざ選んだ逃げ道が、まさにあだになった。

急いでいるこの状況で歩いて下りようなんて、一体何時間を無駄に費やすつもりなんだ。

とはいえ、他に方法はない。

腹の底から長い息を吐き、バショウは鉛を飲み込んだような気分でのろのろと立ち上がった。