シンオウ徒然道中記・2

旅は道連れ

小さな荷物をひとつだけ持ち出すと、青年二人は進んでいた方向へそのまま歩き始めた。

山を下りふもとの街に入るには、丸一日はかかるはずだ。

訓練を受けている事もあり、勾配を長く歩くのは別段苦にはならない。携帯食料も多少の持ち合わせはあるので、味にうるさくなければ空腹に悩まされる事もないだろう。

ただ、気になるのは時間である。

ロケット団は人の道から外れた組織だ。どんなに信念を持って動いていたとしても、間違いなくそれは悪事の類。見つからぬうちに姿を消す事が自然の節理。

発覚を遅らせるだけの工作はしてきたものの、それが安全パイであるはずもない。

「いっそのこと、エアームドでも出すか」

「まさか、エアームドに乗って飛ぼうなどとは考えていないでしょうね」

呆れた口調で、バショウは眉間にシワを寄せて隣の男を見上げた。黒いサングラスをかけた厳つい顔に、その通り…という意味の微笑が張り付いている。

「自分の体格を考慮して下さい。貴方の方がエアームドより大きいし重い。それを乗せて飛べだなんて拷問に近いですよ」

「それこそ、ライコウの方がいいってか?」

「ブソンッ」

まったく…人の気も知らないで、よくもまぁ軽口ばかりたたけるものだ。

バショウの綺麗な口元がそう言いかけた時、正面から人影が近づいてくる事に気づいた。

三人連れの少年少女だった。

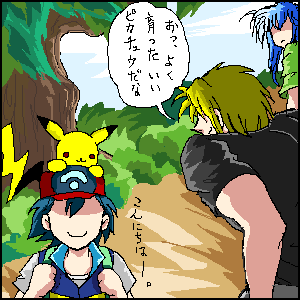

ポケモントレーナーの修行中なのだろう。一人は、帽子をかぶった頭の上に小さなピカチュウを乗せている。

その黄色い毛並みがあまりに見事なものだから、ブソンはすれ違いざまについ声をかけた。

「随分といい毛色のピカチュウだな。よく育っているじゃねぇか」

「有難うございます。俺の大切な相棒なんです、こいつ」

「相棒ねぇ…。ま、バトルで勝ち続けられるよう上手く育ててやるんだな」

ポケモンを道具と位置づけているブソンの言葉には、若干のトゲがあった。しかし、修行中の彼らにはその微妙な響きが分からなかったらしい。

三人の中で一番落ち着いた雰囲気の少年が、思い出したように口を開いた。

「お二人はどちらへ行くんですか? ふもとの街へ出るのなら、この先は通行止めなんで迂回した方がいいですよ」

「通行止め? なんかあったのかい?」

片眉を跳ね上げ尋ねるブソンに、その彼は丁寧に答える。

「崖が崩れて道をふさいでいるんです。自分達は西ルートから来ましたが、あの崖崩れの影響を受けない道は東ルートしかないようです。なので、大回りをして東へ出るつもりなんです」

「それは参ったなぁ…」

ブソンの目が、数歩先で立ち止まっていた相棒を見た。

どうする?…という問いかけなのだろう。バショウも少し考えているようだ。

「もしよかったら、俺達と一緒に行きませんか?」

帽子の少年が驚くほど気軽にブソンを誘った。おそらく旅のトレーナー同士とは、こういうものなのだろう。

ただ、工作員という裏の顔を持つブソンには、その気軽さがあまりにも無防備に感じたのだ。

ふと視線をバショウに走らせる。彼は表情のない顔で小さく頷いた。

『予定変更。彼らと行動を共にしましょう。利用価値はあります』

湖に張った氷のように冷たく光る瞳が、ブソンにそう語っている。

「それじゃあ、お言葉に甘えて同行させてもらうかな。俺はブソン。あっちは弟のバショウだ。短い間だがよろしくな」

「俺はマサラタウンのサトシって言います。こっちは相棒のピカチュウです。よろしく」

「自分はタケシと言います」

二人の少年に続き、ミニスカートの可愛らしい少女がおどおどと口を開いた。

「あ、あたしは…ヒカリって言います…よろしく…」

タケシの背後に身を隠し、上目遣いでブソンを見るヒカリ。サングラス姿の大男を怖がっているのは一目瞭然だ。

やれやれ…と、二人の青年は顔を見合わせ苦笑した。