シンオウ徒然道中記・10

まったり逃避行

深夜になり子供達がすっかり寝入ってしまった頃、バショウとブソンは静かにポケモンセンターを後にした。

高速道路を使えば、日が昇る前に港に着くだろう。

「考えてみたら、最初の山道で車がエンストしたのはラッキーだったよな」

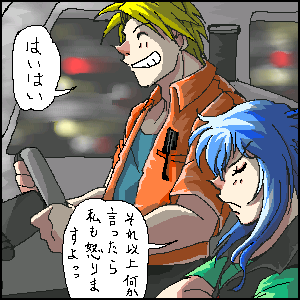

ハンドルを握り視線は前方を見つめたまま、ブソンは声だけを隣の相棒に向けた。

「…なぜです?」

「あのエンストのおかげでガキ共と出会い、その流れでコジロウ達に会った。予定より時間がかかった事で、シンオウにいるうちにダミーの不備が判明した。結果的にはすべてを上手く処理できた…だろ?」

「あくまで結果論です。ダミーの一件だって、小さな石の豆粒のようなRのロゴが実際に発覚するのかどうかは疑わしい。車の故障がなければ、我々はとうにここを出られたのですよ」

「それを言っちまえばそうだけど」

「もっとも、ロゴを残すなどという愚挙は、特務工作部が笑いものになるだけですけどね」

口ではどのように言っても、彼も内心はブソンと同じ考えだったに違いない。

「そういえばお前…」

ブソンの口の端が、意味ありげに上向きの曲線を描いた。

「ガキ共に置手紙してきたんだってなぁ。ロケット団のバショウともあろう男が、随分と優しいお兄さんじゃねぇか」

明らかに揶揄だったが、バショウは表情を変える事もなく淡々と言葉を返す。

「そうですよ。いいお兄さんを印象づけるためのものです。彼らは我々のアリバイを証明してくれる唯一の存在なのですから、多少の工作も必要でしょう」

あと数時間後にはこの地を離れる二人にとって、アリバイ工作などほとんど意味はない。慎重派のバショウらしいこだわりだった。

「そんな事言って、案外ガキ共がお気に入りだったんじゃねぇのか? タケシとは随分仲がよかったようだし…」

「ブソン…いい加減にしないと怒りますよ」

「わりぃ、冗談だよ」

慌てて謝罪を口にしながら、ブソンは相棒の綺麗な横顔をチラリと盗み見て苦笑を浮かべた。

『…なんだよバショウのやつ…やっぱり楽しかったんじゃねぇか…』

冷たい顔のバショウの口元がかすかに笑みをかたどっていたことを、この時ブソンの目は見逃さなかった。

「あ…忘れるところだった。すまんが、ダミーの件が終了したことをモンドに知らせてくれねぇか」

「分かりました。しかし、こんな時間に起きているでしょうかねぇ…」

「メールでいいさ。どうせ急ぎじゃねぇんだから」

通信機のディスプレイを開き必要以上に爛々と輝く画面を見つめながら、バショウの細く白い指がキーの上を素早くすべっていく。

最後に送信ボタンを押しやれやれと一息ついた時、その通信機の着信音が車内に鳴り響いた。

「早い返信ですね。こんな時間まで起きているとは仕事熱心な団員だ」

「俺達みたいにな」

おどけた音色に笑みを浮かべ、バショウは返ってきたメールの文字を目で追った。

「…特務工作部殿。働きに感謝します。装備部には事務方から厳重注意をしましたのでご報告します。お疲れ様でした。モンド…だそうです」

「おわびになんかよこせ…と言っとけよ」

冗談とも本気ともつかないセリフを、生真面目なバショウにしては珍しくそのまま相手に送る。

そしてとんぼ返りの着信音。

「…新しいジープを買ってもらいました。おわびに、その写真を後日メールで送ります…ですって」

「可愛い事を言うなぁ、モンドは」

「彼なりに考えて送ってよこしたんですよ…きっと」

表にこそ出さないが、任務に対する緊張と重圧を二人は常に感じている。

だから、ふうっと肩の力が抜けたその一瞬に、普段は誰にも見せない彼らの姿がそこにある。

「…やっと気が楽になったな。なんだか無駄に疲れちまったぜ…」

「まったく…今回はあまりに行き当たりバッタリでヒヤヒヤしましたよ」

東の空が白く変わり始める。もうすぐ見えるだろう海の方角に潮の香りを求めながら、車は走り続けた。